«Der Leistungsdruck ist riesig»

0 KOMMENTARE

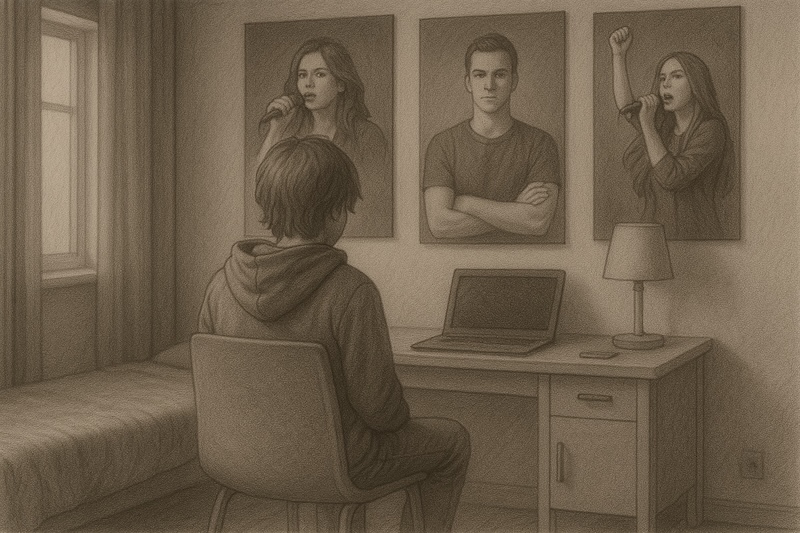

2. Oktober 2025 – Kinder und Jugendliche sind psychisch stark belastet. Auch in Zollikon beobachten Fachleute diese Entwicklung und bemängeln eine Unterversorgung in den Bereichen Psychotherapie und Psychiatrie. Es ist die Rede von «Notstand». Was könnte Abhilfe schaffen?

VON BARBARA LUKESCH

Es ist kurz vor halb zwei, zahlreiche Kinder, kleine und grössere, warten auf dem Pausenplatz ungeduldig auf die Türöffnung im Schulhaus Oescher. Als es endlich so weit ist, stürmen die Mädchen und Buben das Gebäude. Das Geschrei ist ohrenbetäubend, die Hektik gross. Schulleiterin Brigit Belser steht mitten im Getümmel und versucht, ihre Schützlinge zu beruhigen, wenn es besonders laut und wild wird: «Psst!» macht sie und legt den Zeigefinger an den Mund.

Im Anschluss an diese Szene sagt sie in ihrem Büro: «Viele unserer Kinder halten den Lärm heute nicht mehr aus.» Sie bräuchten im Unterricht Kopfhörer oder sogar spezielle Trennwände, um sich noch einigermassen konzentrieren zu können. Pro Klasse stosse man auf vier bis fünf Betroffene. Die Zahl habe «besorgniserregend zugenommen». Solche Kinder seien in Grossklassen mit bis zu 26 Buben und Mädchen überfordert und litten unter Dauerstress.

Aktuell sei die Situation im Oescher dennoch regelrecht komfortabel. Trotz der rekordhohen Zahl von aktuell 600 Schülerinnen und Schülern habe sich dank der Eröffnung zusätzlicher Klassen deren Grösse auf durchschnittlich 22 Kinder begrenzen lassen, was Druck wegnehme. Dazu habe man die Öffnungszeiten der Lernbox, einem «Ort der Ruhe und des Rückzugs», auf drei Vormittage erweitert. Die Nachfrage übersteige zwar das Angebot nach wie vor: «Aber die Richtung stimmt.»

Dafür platze das Betreuungshaus aus allen Nähten, das bis zu 450 kleine Gäste pro Mittag versorgen muss. «Der Lärmpegel ist unbeschreiblich», seufzt Belser, was die Kinder zusätzlich stresse. Damit werde die Mittagspause zur Belastung, statt Ruhe und Erholung zu bieten. Die Schule suche ständig nach Massnahmen zur Beruhigung. So teile man die grosse Gruppe bereits auf und esse in Schichten.

Die Ursache für diese Entwicklung liege darin, dass rund 60 Prozent aller Zolliker SchülerInnen das Angebot nutzten, was der kantonsweit drittstärksten Auslastung entspreche. Nur in den Städten Zürich und Winterthur liessen noch mehr Eltern ihren Nachwuchs über Mittag fremdbetreuen.

Massive Zunahme der Hilferufe

Dieses Beispiel liefert nur ein kleines Puzzleteil, um die zunehmende Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu illustrieren. Wie sehr die 10- bis 24-Jährigen belastet sind, zeigen alarmierende Zahlen, die schweizweit erhoben wurden: In den letzten Jahren nahm die Zahl der Spitalaufenthalte wegen psychischer Erkrankungen bei Mädchen und jungen Frauen um 26 Prozent zu, bei Knaben und jungen Männern um 6 Prozent.

Beunruhigend auch das Ergebnis einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts gfs.bern: 56 Prozent der Jungen unter 25 Jahren bezeichnen sich als psychisch stark oder sehr stark belastet. Auch bei Pro Juventute haben die Anrufe verzweifelter Kinder und Jugendlicher um 70 Prozent zugenommen. Täglich sei man zudem mit Kindern und Jugendlichen im Gespräch, die Suizidgedanken äusserten, schrieb jüngst der «Tages-Anzeiger».

Nach zahlreichen Gesprächen mit Zolliker Psychotherapeutinnen, Mitarbeitenden der offenen Kinder- und Jugendarbeit Mojuga, Lehrpersonen und anderen wird schnell klar, dass auch Zollikon, die wohlhabende Gemeinde an der Goldküste, mit diesem Problem zu kämpfen hat. So sagt die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Silke Endtinger, die im Zollikerberg praktiziert, dass sie Wochen erlebe, in denen sie täglich mehrere Anfragen Hilfesuchender erhalte. Bis zu fünf Therapieanfragen wöchentlich seien die Regel.

Brigit Belser sah sich nur schon im ersten Monat nach den Sommerferien dazu genötigt, drei Familien mit ihren Kleinen notfallmässig in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) zu schicken. Auch die Mitarbeitenden von Mojuga und der Jugendberatungsstelle Samowar in Meilen berichten von zunehmenden Gesprächs- und Beratungswünschen. «Es haben sich mehr Jugendliche gegenüber unseren Jugendarbeitenden geöffnet», konstatiert Alexandra Matulla von Mojuga.

Die Nöte, die dabei geäussert werden, reichen von Mobbing in der Schule, Druck zuhause, Depressionen, Stress und Spannungszuständen, Panikattacken, Zukunftsängsten und Perspektivlosigkeit, Antriebslosigkeit bis hin zum Burnout, Selbstverletzungen oder Alkohol- und Drogenmissbrauch.

Olivier Andermatt, Psychotherapeut beim Samowar, der Jugendberatung für den Bezirk Meilen und damit auch für Zollikon, erwähnt auch die Söhne und Töchter aus Expat-Familien, die mit ihren «eigenen Problemen» wie sozialer Isolation oder Mangel an Freunden und Freundinnen und den daraus folgenden Gefühlen von Traurigkeit oder Wertlosigkeit zu ihnen kämen.

Corona war nicht der Auslöser

Sucht man nach den Ursachen für diese Probleme, sind sich die Fachpersonen einig. Anders als viele Leute meinen, sei Corona weniger der Auslöser gewesen als viel eher ein Beschleuniger. «Die Probleme, die Kinder und Jugendliche belasten, existieren schon länger», so Andermatt. Eine der massgeblichen Ursachen sei der enorme Leistungsdruck, der auf den Jugendlichen, aber auch schon auf Kindern laste. An der Goldküste erwarten überdurchschnittlich viele Eltern von ihrem Nachwuchs, dass er das Gymnasium besuche. Entsprechend hoch ist denn auch die Gymiquote an den Schulen in Zollikon. Im Schulhaus Oescher gehen rund 50 Prozent der Kinder diesen Weg.

Da viele Familien «materiell top ausgestattet sind», wie es ein Interviewpartner nennt, lassen sich problemlos entsprechende Vorbereitungskurse buchen, oder man schickt den Sohn oder die Tochter im Zweifelsfall auch in eine Privatschule. Dazu Mojuga diplomatisch: «In Zollikon haben wohl mehr Eltern die Möglichkeit, aktiv zu beeinflussen, dass ihre Erwartungen erfüllt werden.» So müssten durchaus einzelne Jugendliche auf Wunsch ihrer Eltern auf Privatschulen wechseln – und erzählten dann, wie traurig sie darüber seien, den Kontakt zu ihren Freunden in der Gemeinde verloren zu haben.

Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Silke Endtinger beobachtet den «Leistungsoptimierungswahn mit Sorge». Sie halte es für «sehr ungesund», wenn Eltern – wie sie es kürzlich selber erlebt habe – ihrer Tochter einen Laptop versprechen, wenn sie die Gymiprüfung bestehe. «Solche Aussagen», so Endtinger, «tun mir in der Seele weh, weil die Wertschätzung eines Kindes an eine erbrachte Leistung gekoppelt wird.»

Anspruchsvolle Eltern

Auch Schulleiterin Belser erlebt immer wieder Situationen, in denen sie leer schluckt. Etwa, wenn sich ein Vater beklagt, dass man wertvolle Zeit vergeude, wenn man nicht schon im Kindergarten Hausaufgaben gebe. Oder wenn die Mutter eines Kindsgi-Kindes sie allen Ernstes frage: «Gälled Sie, Frau Belser, meine Tochter ist kognitiv stark?» Irritierend fand sie auch das Elternpaar, das seinem Kind einen «schulischen Vorsprung» verschaffen wollte, indem es dem Kleinen schon vor dem Schuleintritt Lesen und Schreiben beibrachte.

Es passe ins Bild, das solche Familien als Ganzes abgeben: beide Akademiker mit super Jobs, zwei Kinder, mindestens eins, anspruchsvolle Hobbys und dann abends ab 18.30 Uhr, «wenn die Akkus eigentlich leer sind» mit dem Nachwuchs noch ein, zwei Stunden «Quality-Time» verbringen. «Natürlich», konstatiert Belser mit Nachdruck, «sind Familiensysteme angesichts solcher Belastungen massiv überfordert, worunter selbstverständlich auch die Kinder leiden.»

Der Zustand der Welt macht Angst

Der Leistungsdruck sei das Eine. Darüber hinaus befinde sich die ganze Gesellschaft in einem Zustand, der die mentale Gesundheit der Jungen in hohem Masse strapaziere. Das sagen verschiedene Gesprächspartner, darunter Marco Bezjak, Stiftungsratspräsident von Mojuga. Er erlebe häufig Jugendliche, die resignierten angesichts einer Welt, die zunehmend von der drohenden Klimakatastrophe und Kriegen beherrscht werde: «Früher war die Jugend doch die Zeit im Leben, in der man experimentieren durfte und das Gefühl hatte, einem stehe die Welt offen.»

Heute sei stattdessen eine «diffuse Bedrohungslage» spürbar, und den Jungen gingen zunehmend die Perspektiven verloren. Dazu seien sie mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert. So werde die Klimakatastrophe zwar von allen Seiten beschworen, aber wenn sich junge Frauen und Männer dann bei «Fridays for Future» engagierten, würden ihnen genau das viele Erwachsene vorwerfen.

Zollikon engagiert sich

Angesichts dieser Sorgen und Nöte fragt man sich, welche Hilfsangebote den Betroffenen offenstehen. Erfreulich ist, dass die Gemeinde Zollikon der Jugendberatungs- und Suchtpräventions-Stelle Samowar einen jährlichen Beitrag von rund 40’000 Franken zahlt. Das sei «ein Riesenglück», sagt Marco Bezjak von Mojuga. Damit hätten die Jungen die Möglichkeit, sich «niederschwellig, kostenlos und auf Wunsch auch ohne Einbezug der Eltern beraten zu lassen». Es würde nicht sofort eine Krankenkassen-Meldung erfolgen und aufwändige Falldokumentationen erstellt.

Olivier Andermatt, der seit mehr als 30 Jahren bei Samowar als Therapeut arbeitet, betont denn auch, dass die unkomplizierte Zugänglichkeit ihres Angebots dafür sorge, dass man Junge sehr früh erreiche und damit die Chronifizierung ihrer Probleme oftmals verhindern könne.

Als Nachteil von Samowar macht Bezjak den Standort Meilen aus, der für Zolliker Jugendliche durchaus eine Hürde darstellen könne. Um so wichtiger sei es, dass die jungen Leute im Zolliker Jugi, das Mojuga betreibt, über Vertrauenspersonen verfügen, die sie auch einmal zu einer Konsultation begleiten könnten.

Man dürfe nämlich nicht vergessen, ergänzt Alexandra Matulla, dass «es vielen Jugendlichen schwerfällt, selbst zu erkennen, dass sie Unterstützung benötigen und zu wissen, dass ihnen diese zusteht.» Sich Hilfe zu holen, sei auch mit Scham behaftet. Da tut es vielleicht gut, dass Mental Health in den Sozialen Medien dank zahlreichen Influencern inzwischen zum Riesenthema geworden ist und man sich nicht mehr als AussenseiterIn fühlen muss, wenn man Probleme hat.

Anhaltende Unterversorgung

Schwieriger präsentiert sich die Situation, wenn Betroffene eine längere Therapie oder gar einen stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Institution benötigen. In diesen Bereichen bestehe seit Jahren eine Unterversorgung, sagt Andermatt. Wer nur schon eine psychiatrische Abklärung brauche, müsse teilweise mehrere Monate warten, so lang seien die Wartelisten. «Das ist schrecklich», sagt Marco Bezjak, «denn das Leiden der Betroffenen dauert an.» Auch Schulleiterin Belser beklagt einen regelrechten «Notstand» und wünscht sich mehr PsychotherapeutInnen, die unter anderem auch Spieltherapien für die Kleinsten anbieten würden.

Immerhin ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) in Zürich in den letzten Jahren unter dem Druck der gesellschaftlichen Veränderungen erweitert worden. Auch die Klinik Schlössli in Oetwil am See verfügt seit Winter 2024/25 über drei neue Kinder- und Jugendstationen. «Das Angebot», seufzt Bezjak, «genügt trotzdem noch nicht.»

Wenn Sie unseren wöchentlichen Gratis-Newsletter erhalten möchten, können Sie sich gerne hier anmelden.