Wie der Zolliker Wolfgang F. ins KZ kam

1 KOMMENTARE

16. Mai 2025 – Von den rund 400 Schweizer Häftlingen in Konzentrationslagern stammte einer aus Zollikon. Der ehemalige Lehrer Werner Mülli, seit mehr als 50 Jahren in Zollikon zuhause, hat die bewegte Lebensgeschichte von Wolfgang F. aufgearbeitet. (1 Kommentar)

16. Mai 2025 – Von den rund 400 Schweizer Häftlingen in Konzentrationslagern stammte einer aus Zollikon. Der ehemalige Lehrer Werner Mülli, seit mehr als 50 Jahren in Zollikon zuhause, hat die bewegte Lebensgeschichte von Wolfgang F. aufgearbeitet.

VON RENE STAUBLI

Am späten Abend des 11. August 1941 – mitten im Zweiten Weltkrieg – kam es an der Breitackerstrasse 12 in Zollikon zu einer Hausdurchsuchung. Begleitet von den beiden Ortspolizisten Nägeli und Bühler klopfte ein Zürcher Bezirksanwalt an die Türe des Einfamilienhauses. Notburga F., geborene Bächli, Hausfrau, öffnete und erschrak, an ihrer Seite hatte sie den jüngeren Sohn Kuno (22).

Die Beamten durchsuchten laut einer Aktennotiz der Bundesanwaltschaft «die Kellerräume, 1 Herrenzimmer, 1 Wohnzimmer, 1 Küche im Parterre; das Schlafzimmer von Frau F., das Schlafzimmer von Kuno im 1. Stock und das Schlafzimmer mit Bureau im Dachstock, das von Wolfgang F. benutzt worden war». Sichergestellt wurden «unter anderem 8 Zeichnungen, 21 Landkarten, darunter ein Verzeichnis der Schweiz. Flugplätze und 8 Zeichnungen zum Rhein-Rhone-Kanal».

Illegal über die Grenze

Wolfgang F., der ältere Sohn Notburgas, war einige Monate zuvor nach einem Urlaub nicht mehr in die Kaserne in Payerne eingerückt, wo er in einer Rekrutenschule den Korporalsrang abverdiente. Er hatte die Uniform ausgezogen und war in Zivilkleidern illegal über die Grenze gegangen, um sich in Deutschland den Nationalsozialisten anzuschliessen. Inzwischen stand er im Verdacht, militärische Geheimisse verraten zu haben.

Laut Unterlagen des Schweizer Nachrichtendienstes war Wolfgang F. «in der Öffentlichkeit nie in Erscheinung getreten – wer mit ihm verkehrte, vermutete in demselben einen echten, initiativen Schweizer». Er habe es offensichtlich verstanden, «seine innere Einstellung so zu verbergen, dass kein Mensch von der Umstellung seiner politischen Ansicht etwas bemerkte».

Wolfgang F. unterhielt Kontakte zur «Eidgenössischen Sammlung», die in Zollikon mit einer Ortsgruppe vertreten war. Sein Schwager, Ehemann seiner Schwester Adelheid, war dort Mitglied. Die Gruppierung war Teil der sogenannten «Frontbewegung», die mit den Nazis sympathisierte. Sie wurde vom Schweizer Nachrichtendienst überwacht und 1943 vom Bundesrat verboten.

Werner Müllis Passion

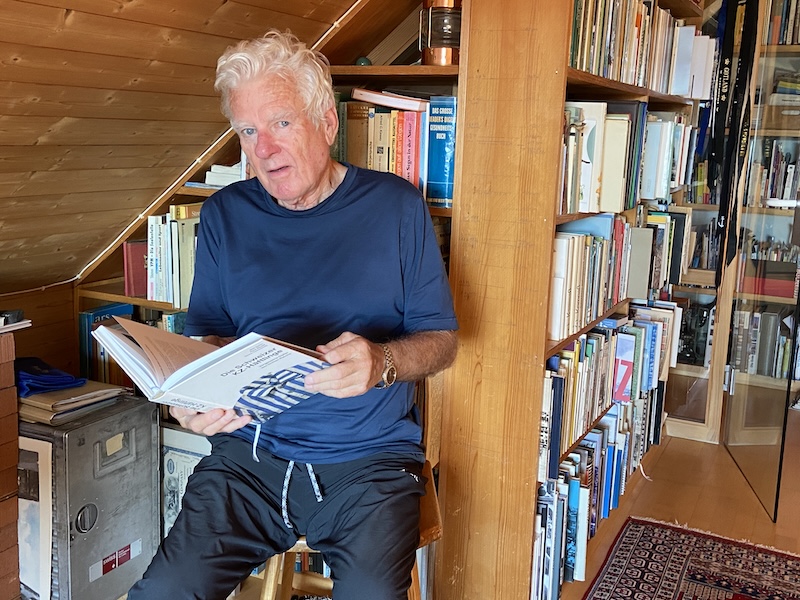

Das Haus an der Breitackerstrasse 12 steht noch immer. Im «Schlafzimmer mit Bureau im Dachstock», das damals durchsucht wurde, hat sich Werner Mülli eingerichtet, ein pensionierter Zolliker Lehrer mit grossem Interesse an geschichtlichen Themen. Davon zeugen die unzähligen Bücher, die reihum die Gestelle des Studierzimmers füllen. Unter anderem bewahrt Mülli die vollständigen Jahrgänge 1941 bis 1945 der damaligen Ringier-Zeitschrift «Sie + Er» auf.

Werner Mülli hat sehr persönliche Berührungspunkte mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Der Götti seiner Schwester, Albert Mülli, war 1938 in Österreich beim Schmuggeln kommunistischer Schriften verhaftet worden. Der Volksgerichtshof in Wien verurteilte ihn wegen «Vorbereitung zum Hochverrat» zu drei Jahren Zuchthaus. Danach wurde er ins Konzentrationslager Dachau überstellt, wo er drei Jahre überlebte und bei Kriegsende befreit wurde.

Als Werner Mülli um 1970 noch in Schwamendingen Schule gab, besuchte er zuweilen einen Bekannten, der an der Breitackerstrasse 14 wohnte. Von ihm erfuhr er, dass der Nachbar namens Wolfgang F. im Begriff war, sein Elternhaus zu räumen und zu verkaufen. Werner Mülli und seine Frau Felicitas bekamen den Zuschlag und zogen alsbald in unsere Gemeinde.

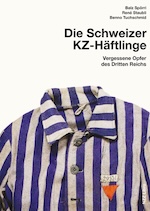

Der Hobbyhistoriker ging beiden Geschichten nach, jener von Wolfgang F. und der von Albert Mülli. Wir trafen uns vor einigen Jahren, als ich dem Zolliker Seniorenverein unser Buch über die Schweizer KZ-Häftlinge* vorstellte, das ein grosses Porträt von Albert Mülli enthält. Wir tauschten uns auch über Wolfgang F. aus, der in unserem Buch ebenfalls auf der Liste der rund 400 Schweizer KZ-Häftlinge steht, und legten unsere Informationen zusammen. So gelang es, das Bild des Zollikers Wolfgang F. zu vervollständigen, der in jungen Jahren vom richtigen Weg abgekommen und letztlich doch wieder in ein anständiges Leben zurückgefunden hatte.

Anständig, fleissig und intelligent

Wolfgang F. wurde am 7. November 1918 geboren. Als er 9 Jahre alt war, zog die Familie von Küsnacht nach Zollikon an die Breitackerstrasse 12. In der Schule galt er als anständig, fleissig und intelligent. Als sich die Eltern scheiden liessen, war er 14. Er machte bei der Bauunternehmung Hatt-Haller eine Maurerlehre und blieb dort bis zur Rekrutenschule. In der Gemeinde fiel er nie negativ auf: «Behördlicherseits liegt absolut nichts gegen Wolfgang F. vor», heisst es in einem amtlichen Dokument, «er geniesst hierorts einen einwandfreien Leumund und gab zu Beanstandungen keinen Anlass.»

Auf dem entlegenen Waffenplatz in der Nähe des Neuenburgersees hingegen kam es zu schweren Zerwürfnissen mit seinen Vorgesetzten. Schon in der RS hatte er sich beklagt, man habe ihm die ersehnte Pilotenausbildung verwehrt. Nun, mit 23 und noch immer bei der Mutter wohnhaft, litt er unter dem deutschfeindlichen Verhalten einiger Offiziere. Ein Oberleutnant habe vor der Truppe gesagt, man solle «Hitler in einen Ameisenhaufen stecken, damit diese dem Führer das Fleisch bis auf die Knochen abfressen könnten!», hielt er in einem Protestschreiben an die militärische Obrigkeit fest. Hitler auf diese Weise lächerlich zu machen, sei «reine Propaganda». In einem Brief schrieb er nach dem Krieg: «So wurde ich aus einem begeisterten Soldaten zu einem Antimilitarist.»

Das Divisionsgericht 2B verurteilte ihn in Abwesenheit «wegen Nichtbefolgen von Dienstvorschriften, Dienstverweigerung, Ausreisens, übler Nachrede und Ungehorsams gegen allgemeine Anordnungen» zu drei Jahren Zuchthaus und schloss ihn aus der Armee aus. Wenig später verurteilte ihn das Territorialgericht 3A «wegen wiederholten Versuchs der Verletzung militärischer Geheimnisse» zusätzlich zu fünf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Einstellung im Aktivbürgerrecht.

Im Dienste der Gestapo

In Stuttgart fand Wolfgang F. eine Anstellung beim berüchtigten «Panoramaheim», das vom «Bund der Auslandschweizer in Grossdeutschland» gegründet und von den Nazis finanziert wurde. Man bereitete sich dort auf den erhofften Anschluss der Schweiz ans Reich vor, betrieb militärische Spionage und war die erste Anlaufstelle für Schweizer Nationalsozialisten, die ihrem Land den Rücken gekehrt hatten.

Aus Stuttgart schrieb er seiner Mutter nach Zollikon, er habe Arbeit auf seinem Beruf gefunden. Sie könne beruhigt sein, er werde auch nie etwas gegen seine Heimat unternehmen, da er diese viel zu lieb habe.

Gefährten, die damals mit ihm zu tun hatten, sagten in Untersuchungen jedoch aus, Wolfgang F. habe der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) Pläne über Schweizer Befestigungsbauten verkauft und im Auftrag der Nazis Schweizer im «Panoramaheim» ausspioniert.

Belegt ist, dass er seine Mutter, seinen Bruder, seine Schwester, seinen Schwager und weitere Bekannte in Briefen dazu aufforderte, ihm Informationen über die Grösse von Flugplätzen, über den Standort von Flabgeschützen und Telefonzentralen nach Deutschland zu übermitteln. Unter anderem bat er seine Mutter reichlich naiv, sich bei Angehörigen des Oberstkorpskommandanten Wille über dessen Differenzen mit Oberstkorpskommandant Labhart zu erkundigen.

Wolfgang F. stellte die Sache anders dar. Er sagte, er habe in Stuttgart erst nach einiger Zeit gemerkt, «dass da etwas nicht in Ordnung war, denn ich stellte fest, dass die Vermittlungsstelle eine Werbezentrale für die Waffen-SS war und Personen, die sich dort meldeten, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Waffen-SS gelockt wurden». Er habe junge Schweizer davor gewarnt, die ihnen vorgelegten Papiere oder Fragebogen zu unterschreiben, «da sie sonst verkauft wären und in die SS transportiert würden».

Welche Version stimmt, lässt sich nicht mehr überprüfen. Jedenfalls wurde Wolfgang F. von der Gestapo verhaftet und ins KZ Dachau geworfen. Er gehörte zu den Häftlingen, an denen der berüchtigte Tropenarzt Carl Schilling medizinische Versuche durchführte. Wolfgang F. schilderte die erlittenen Qualen nach dem Krieg in einem Romanmanuskript mit dem Titel «Frieden, wenn sich die zwei letzten Menschen gegenseitig erschlagen haben». Ihm sei das Blut eines an Malaria erkrankten Häftlings injiziert worden. Nach 33 Fiebertagen habe er noch 37 Kilo gewogen und nur knapp überlebt. Sein Name taucht auch in den Häftlingslisten der Konzentrationslager Sachsenhausen und Buchenwald auf.

Die letzten Kriegsmonate schilderte er so: «Im Januar 45 kam ich auf Transport mit einem Aussenkommando (13. Eisenbahnbaubrigade) und gehörte zum KZ Sachsenhausen. Wir wurden 504 Häftlinge an der Front eingesetzt, wo wir die Schrecken der Front erleben konnten. Zu Fuss – wer nicht mehr laufen konnte oder verwundet war, wurde niedergeschossen – erreichten wir noch 185 Mann stark das KZ Buchenwald. 8 Tage später kamen wir auf einen Transport. Per Bahn wurden wir 5000 Häftlinge mit zwei Tagen Verpflegung fünf Wochen ins Ungewisse geschleppt. In einer dunklen Nacht flüchtete ich vom Transportzug, wurde aber 8 Tage später aufgegriffen und wieder zum Transport zurückgebracht. Wieder acht Tage später flüchtete ich zum zweiten Male und konnte mich bis zum Einmarsch russischer Truppen versteckt halten. Vom ganzen Transport lebten nur noch 28 Mann.»

Zeuge in den Dachauer Prozessen

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht. Wolfgang F. kehrte nach Dachau bei München zurück und arbeitete dort für die amerikanische Besatzungsmacht. Seine Mutter schickte ihre Briefe an folgende Adresse: Camp Dachau, Post of Dachau, APO 206, US Army.

Wolfgang F. sagte als einziger Schweizer KZ-Häftling im grossen Dachau-Prozess gegen die Täter aus. Am 13. Dezember 1945 verurteilten die amerikanischen Militärrichter 36 der 40 Angeklagten zum Tod durch den Strang, darunter den 74jährigen Tropenmediziner Claus Schilling. der im KZ die medizinischen Experimente an Häftlingen durchgeführt hatte.

Unmittelbar danach erkundigte sich Wolfgang F. beim Schweizer Konsul in München, wie es um seine Bürgerrechte stehe: «Da ich vorläufig nicht nach der Schweiz fahren kann und vorerst in München bleiben werde, aber das Schweizer Staatsbürgerrecht nicht aufgeben möchte und keiner ausländischen Armee beitreten will, besteht in meinem Fall die Möglichkeit, einen Schweizerpass zu bekommen? Ferner muss ich durch den Ausfall meiner Militärdienstzeit eine Militärsteuer bezahlen. Auf welchem Weg kann ich das ordnen?»

Er musste warten, bis die Strafen verjährten, welche die Militärgerichte gegen ihn verhängt hatten. Das war erst 1962 der Fall. Der inzwischen 44jährige Wolfgang F. wohnte zu jenem Zeitpunkt noch immer in Dachau und war ledig. Das Landratsamt Dachau hatte ihm einen Fremdenpass ausgestellt, der ihn als Schweizer auswies. Am 13. September 1962 ermächtigte die Eidg. Polizeiabteilung das Münchner Generalkonsulat, dem reumütigen Sünder «einen normalfristigen Pass auszustellen». Die militärischen Verhältnisse seien geregelt, und der Vollzug der Strafurteile sei verjährt, schrieb die Behörde. Wolfgang F. konnte endlich wieder in seine Heimat zurückkehren. Wohin er zog, liess sich nicht eruieren. In jenem Jahr meldete er sich aus Zollikon ab.

Werner Mülli sagt, er habe in den 1970er-Jahren ungefähr 10 Mal mit Wolfgang F. gesprochen, ohne allzu viel über seine Vergangenheit zu erfahren – «er war ein sehr verschlossener Mensch». Er habe ihm lediglich erzählt, er habe lange in München gelebt und versorge nun in Grüningen die Pferde des Zolliker Dorfmetzgers Ilg. Wo und wann Wolfgang F. starb, habe er nicht in Erfahrung bringen können.

Wenn Sie unseren wöchentlichen Gratis-Newsletter erhalten möchten, können Sie sich gerne hier anmelden.

Sind Sie am Thema interessiert? Dann können Sie bei uns das Buch über die Schweizer KZ-Häftlinge zum Vorzugspreis von 20 Franken bestellen (es stehen 10 Exemplare zur Verfügung, Berücksichtigung gemäss Bestellungseingang). Bitte schreiben Sie ein Mail an redaktion@zollikernews.ch

* Balz Spörri, René Staubli, Benno Tuchschmid: Die Schweizer KZ-Häftlinge – vergessene Opfer des Dritten Reichs. NZZ-Libro, 2019, 320 Seiten, 48 Fr.

1 KOMMENTAR

Ich bedanke mich bei Werner Mülli für seine spannend-traurig-sachliche Auf- und Bearbeitung der Geschichte eines Saulus der zum Paulus wurde.